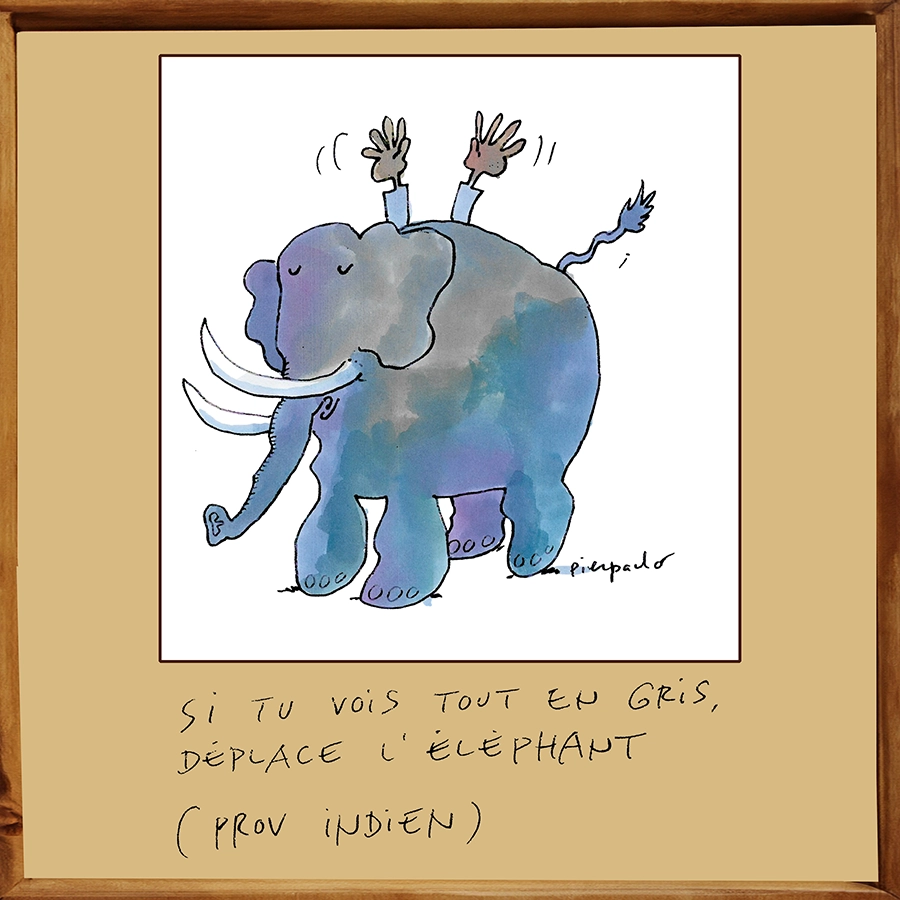

Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant. (proverbe indien)

Si l’on veut voir les choses d’un autre œil, déranger l’éléphant qui entrave la vue n’est pas une mauvaise idée.

Pour changer de point de vue, il suffit parfois de se déplacer un peu! Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Sur Youtube, Valérie Claeys suggère de cesser de nous focaliser sur ce qui nous agace chez quelqu’un ou nous dérange dans certaines choses, et de nous concentrer sur les aspects positifs, qui existent à coup sûr ; cela marche, car ce n’est pas bien compliqué. Nous devons absolument, sous peine de troubles graves, éviter qu’une personne ou une chose tournent chez nous à l’obsession.

Voilà qui n’est pas nouveau ; on lit dans l’œuvre du poète latin Horace (65-8 av. J.-C.) une vérité analogue : NIHIL EST AB OMNI PARTE BEATVM[1]. Sans prétendre à l’élégance, on peut traduire ce vers comme suit : rien n’est parfait sous toutes ses coutures. Horace enjoint sagement à l’homme de cesser de vouloir l’impossible et de cultiver une prudente équanimité. Quant à Bacchylide de Céos, un poète grec qui vivait dans la première moitié du Ve siècle avant notre ère, il énonce cette maxime : Personne ne saurait être heureux en toute chose[2].

Dans un ordre d’idées plus philosophique, un adage du bouddhisme zen suggère même de voir l’arbre dans la cour, c’est-à-dire de prendre conscience d’une chose que nous ne remarquons même plus à cause du traintrain[3] quotidien.

Pour Ferdinand de Saussure (1857-1913), qui, en professant en 1907 son premier cours de linguistique générale à l’Université de Genève, fonde la linguistique moderne[4], c’est « le point de vue qui crée l’objet », et non le contraire.

Ainsi, selon le degré de gravité de circonstances données, un proverbe d’apparence anodine peut aider à ne pas tomber dans le piège que l’on se tend à soi-même. (mc)

Esche : L’obsession est dangereuse, elle mérite qu’on fasse de gros efforts pour s’en libérer !

[1] Horace, Odes 2, 16, 27s.

[2] Epinicies, 5, 53-55. Les épinicies sont des odes composées en l’honneur de vainqueurs à des jeux sportifs.

— Bien que Bacchylide fût compté par les Anciens au nombre des neuf plus illustres poètes de la Grèce, seule une vingtaine de ses poèmes, dont la plupart sont mutilés, sont parvenus jusqu’à nous. Quant à ses idées morales, ce sont celles de la morale traditionnelle de son temps.

[3] Cette locution est le fruit d’une corruption de trantran, sous l’influence d’aller son train. Aller son trantran veut dire “marcher tout doucement, mais régulièrement” ; trantran signifiait, et signifie encore : 1° la sonnerie du cor mettant les chasseurs sur la voie ; 2° par suite, marche régulière d’une chose, routine. (M. RAT, op. cit., p. XI).

[4] Considéré comme le précurseur du structuralisme en linguistique, Ferdinand de Saussure a fait, de 1876 à 1880 à l’Université de Leipzig en Allemagne, des études de linguistique au sens où on l’entendait alors, soit l’étude des langues anciennes : sanskrit, grec et latin, ainsi que celle de la grammaire comparée, dans l’intention de reconstituer la langue hypothétique qu’est l’indo-européen, de l’évolution duquel les langues de ce vaste groupe linguistique seraient les fruits ; c’est un sujet qui l’intéresse au plus haut point. Après avoir enseigné dix ans à l’Ecole pratique des Hautes-Etudes, il quitte Paris en 1891 pour rentrer à Genève, où il occupe la chaire d’histoire et de comparaison des langues indo-européennes : il enseigne le grec, le latin, le sanskrit et la grammaire comparée des langues germaniques, avant que l’Université de sa ville d’origine crée à son intention une chaire de linguistique générale. C’est là qu’il donne, entre 1907 et 1911, son Cours de linguistique générale, publié en 1916, soit trois ans après sa mort, par son disciple et successeur Charles Bally, ainsi qu’Albert Sechehaye, qui l’ont reconstitué sur la base de notes de cours de ses étudiants, lui-même n’ayant laissé aucun écrit sur ce qu’il considère comme la langue en général. (jjr)