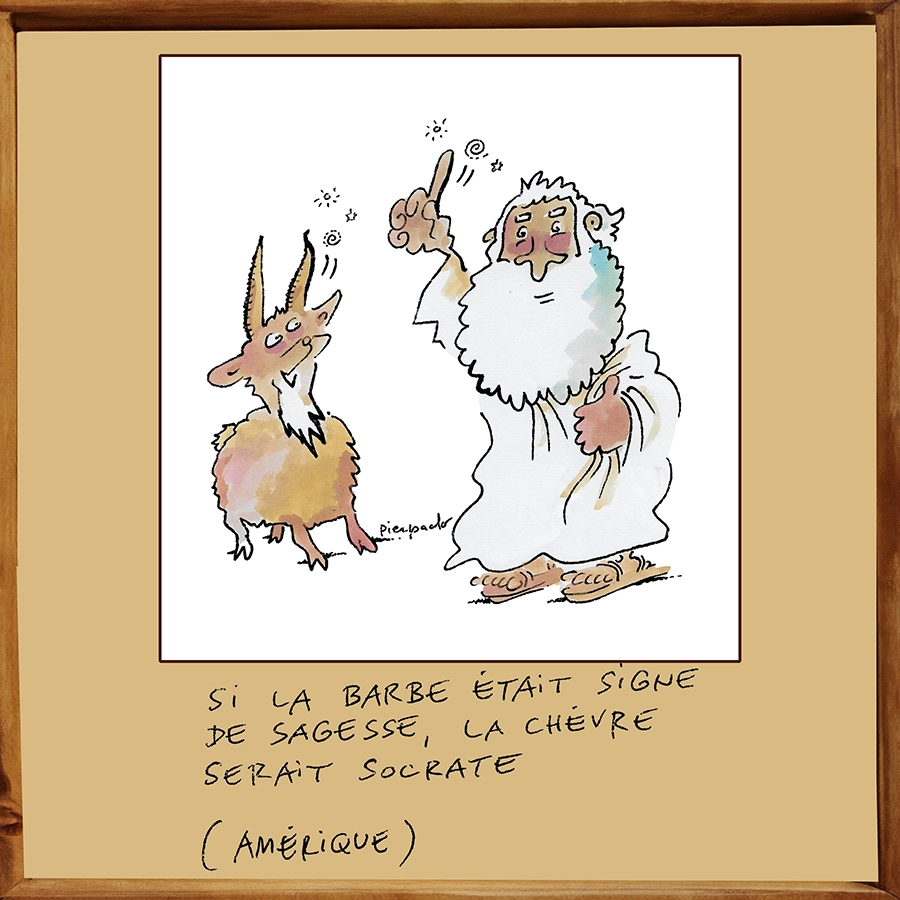

Si la barbe était signe de sagesse, la chèvre serait Socrate. (citation américaine)

Cette hypothèse de nature irréelle, qui, soit dit en passant, ne correspond pas à la définition d’un proverbe, s’inscrit dans une catégorie de locutions et de phrases du genre « quand les poules auront des dents, quand une mule aura mis bas[1], aux calendes grecques, à la semaine des quatre jeudis, à la saint Glinglin », et autres expressions marquant l’impossibilité totale d’un fait ou l’inexistence calendaire d’un tel jour. En outre, comme nous le verrons ci-après, elle est en partie erronée. Enfin, plutôt que « la chèvre serait Socrate », mieux vaudrait écrire la chèvre s’appellerait Socrate.

Cela dit, faut-il prendre cette phrase à la lettre, ou y voir une forme d’antiphrase ? « Par l’antiphrase, on emploie un mot ou une façon de parler dans un sens contraire à celui qui lui est, ou lui semble naturel. Si l’emploi du mot ou de la façon de parler dans un tel sens se fait librement et par choix, il se rapporte nécessairement à l’ironie ; s’il est forcé par l’usage, il se rapporte à la catachrèse[2], où il rentre dans la classe de ces locutions qu’on appelle des phrases [toutes] faites. » (Pierre Fontanier, Les Figures du discours).

Le poète latin Perse (34-62 ap. J.-C.) qualifie Socrate de magister barbatus[3], soit de maître barbu ! Quant à Juvénal (av. 65-après 128), qui excelle dans l’art de la satire[4], il écrit que même mille maîtres barbus ne sauraient détourner un jeune enfant du mauvais exemple que pourraient lui donner ses parents ! En latin classique, barbatus signifie d’abord de l’ancien temps, c’est-à-dire d’un temps où les Romains, comme les Grecs, se laissaient pousser la barbe, alors que, dès le IIIe siècle avant J.-C., ils devinrent de fanatiques adeptes du rasoir — ce qui, on s’en doute, fit la fortune des barbiers de tout poil !

Le second sens du participe passé barbatus est métaphorique : chez Perse et Juvénal, il désigne les maîtres de philosophie, stoïcienne en particulier, qui portaient barbe longue et cheveux ras ! Le rapport existant entre le fait de porter la barbe et la formation philosophique est donc bien établi.

Enfin, quand il est substantivé, barbatus désigne le bouc, soit le mâle de la chèvre ! Or, contrairement à sa compagne, celui-ci ne brille pas par son intelligence, tant s’en faut. C’est d’ailleurs ce que confirme le fabuliste latin Phèdre[5], affranchi de l’empereur Auguste, dans une de ses fables, dont, bien des siècles plus tard, s’inspirera Jean de La Fontaine : immisit se barbatus [in puteum]: le bouc s’introduisit [dans le puits], sans se soucier le moins du monde, contrairement à son compagnon le renard, de prévoir comment il en ressortirait, une fois sa soif étanchée. Quant à sa barbe, elle lui sert, chez le fabuliste français, de formule de serment, d’ailleurs désuète[6] :

« Par ma barbe, dit l’autre, il est bon ; et je loue / Les gens bien sensés comme toi.

Je n’aurais jamais quant à moi, / trouvé ce secret, je l’avoue. »[7]. S’il associe sa barbe à une forme d’intelligence, ce n’est assurément pas à la sienne, comme il le reconnaît, puisqu’il se laisse finalement berner par le rusé goupil.

Signe distinctif de l’homme[8], caractéristique de sa maturité hormonale, la barbe a, de tout temps, et ce dès les plus anciennes civilisations, sumérienne, akkadienne, babylonienne, pu être associée à la maturité intellectuelle, au pouvoir, à la sagesse acquise avec l’âge. Les dieux de ces peuples portaient des barbes fournies et fort longues, artistement tressées. Les monuments des premières dynasties égyptiennes, en revanche, nous montrent des visages parfaitement lisses. C’est ainsi que les pharaons se rasent barbe et moustache, ne laissant subsister qu’une petite barbe courte, stylisée, de forme rectangulaire comme un ébuard, signe distinctif des grands dignitaires de la cour de pharaon, ainsi que des aristocrates égyptiens. Les anciens Hébreux eux aussi, et non pas seulement leurs rois, portent la barbe.

Les Minoens paraissant cultiver l’image – et l’illusion – d’une éternelle jeunesse, se rasent aussi, disposant même de trois types de lames de rasoirs ! Les Mycéniens, au contraire, semblent affectionner la barbe pointue, qu’ils peuvent aussi tailler en lui donnant une forme arrondie : c’est ce que montre le masque d’or dit d’Agamemnon, datant de 1550 av. J.-C., exposé au Musée national d’Athènes. Quoi qu’il en soit, la question de la représentation de la pilosité masculine dans l’iconographie égéenne de l’âge du bronze[9] étant redoutablement complexe, liée qu’elle est, semble-t-il, au statut socio-politique des personnages représentés, la développer nous entraînerait trop loin. D’autant que, « souvent empreinte d’une symbolique ancrée dans notre inconscient, la barbe devient tour à tour attribut de la maturité, de la sagesse, de la force ou parfois du pouvoir. Enfin, elle est surtout considérée comme un élément personnalisant. »[10]

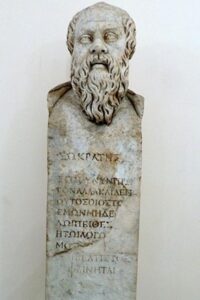

Aussi, que pouvons-nous proposer de plus éloquent pour conclure que ce buste de Socrate, d’époque hellénistique probablement[11], assorti d’une inscription, restituée dans ses parties manquantes, qui correspond à ce qu’il dit à son ami et contemporain Criton, peu avant de boire la ciguë ?[12]

ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ ὃς ἄν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται[.]

« Pour ma part, et ce n’est pas la première fois, j’ai quant à moi toujours été ainsi : je ne me laisse convaincre par aucune autre raison que celle qui, à la réflexion, me semble être la meilleure. »

[1] Quum mula pepererit, expression que l’on lit chez l’historien Suétone (Gaius Suetonius Tranquillus, vers 75- vers 160), auteur notamment de La Vie des douze Césars (Galba, 4). — Quant à la locution renvoyer aux calendes grecques – ad kalendas Graecas – qui vent dire renvoyer à un temps qui ne viendra jamais (P.-E. Littré), elle a été popularisée par l’empereur Auguste pour évoquer le renvoi indéfini d’un paiement de dette. Associé à l’adjectif grec, le terme de calendes – propre au calendrier romain, où il désigne le 1er jour du mois, celui où les débiteurs devaient précisément s’acquitter de leurs dettes – marque donc l’absence d’une telle date au calendrier.

[2] D’un terme grec signifiant abus, la catachrèse désigne « un usage [de mot] tout contraire à celui que l’on devrait faire. » (P. FONTANIER, ibidem, p. 266). C’est un procédé d’enrichissement de la langue, consistant à doter de nouveaux sens des termes existants. « Remarque : La force de l’antiphrase dérive d’une affirmation implicite comme “ce que nous voulons dire est si vrai qu’on peut même dire le contraire sans danger d’être mal compris. » (Gradus, Les Procédés littéraires, s.v.).

[3] Aulus Persius Flaccus, Satire 4, v. 1s. Connu pour sa poésie d’une obscurité légendaire (Jean Bayet, Littérature latine), ce poète, mort très jeune, était d’origine étrusque, de Volaterra, précisément.

[4] Decimus Junius Juvenalis d’Aquinum en Campanie est l’auteur de seize satires, de longueur très inégales, puisqu’elles comptent de 130 à 661 vers. L’exemple donné se trouve au v. 12 de la 14e satire : barbatos licet admoueas mille inde magistros / hinc totidem…: dût-on placer aux côtés (de l’enfant) mille maîtres barbus de part et d’autre…

[5] Cf. la fable 9, v. 10 du livre 4 des Fables de Gaius Julius Phaedrus, qui vécut au Ier siècle de notre ère.

[6] On la lit dans la Chanson de Roland, célèbre chanson de geste du début du XIIe siècle, appartenant à la geste du Roi, dominée par la personnalité de Charlemagne. C’est un poème [épique] de récits historiques, la geste dérivant du pluriel neutre latin gesta, qui signifie faits, actions. Cette épopée est composée de 4002 décasyllabes répartis en 291laisses. De l’expression “récitée en se laissant aller, c.-à-d. d’un trait”, une laisse désigne, en histoire littéraire médiévale, un lien assez lâche correspondant à une tirade, à une strophe, construite sur une même assonance, soit une homophonie, historiquement antérieure à la rime. Cette formule de serment se trouve dans la IVe laisse. — Notons le fait que jurer par sa propre barbe était déjà une coutume des Babyloniens anciens.

[7] Jean de La Fontaine (1621-1695), Le renard et le bouc, livre III, 5.

[8] Nous laissons sciemment de côté le cas anecdotique de femmes à barbe, anomalie due à un dérèglement hormonal entraînant une forme d’hirsutisme (Wikipedia). —Nous ne saurions, en revanche, passer sous silence le cas aussi exceptionnel qu’emblématique de Hatchepsout, reine d’Egypte de la XVIIIe dynastie (Nouvel Empire), la première femme ayant non seulement accédé à la dignité de pharaon, mais aussi la première femme chef d’Etat, connue de l’histoire : une statue d’elle la représente vêtue de la tenue royale complète, laquelle comporte la petite barbe traditionnelle (postiche en l’occurrence), le pagne en chendjit et le némès, trois symboles du pouvoir pharaonique. Si l’on ignore sa date de naissance, on sait en revanche qu’elle est décédée en janvier 1458 av. J.-C.

[9] Cet âge s’étend de ± 3250 à ± 1050 avant notre ère.

[10] Emmanuelle FOURNIER, La Barbe et les barbus à l’âge du bronze dans le monde égéen. https://doi.org/10.4000/apparences.1250

[11] Comme nombre de sculptures antiques, ce buste est vraisemblablement une copie romaine d’un original grec sans doute perdu, datant du IVe siècle av. J.-C.

[12] Cf. Platon, Criton, 46b.