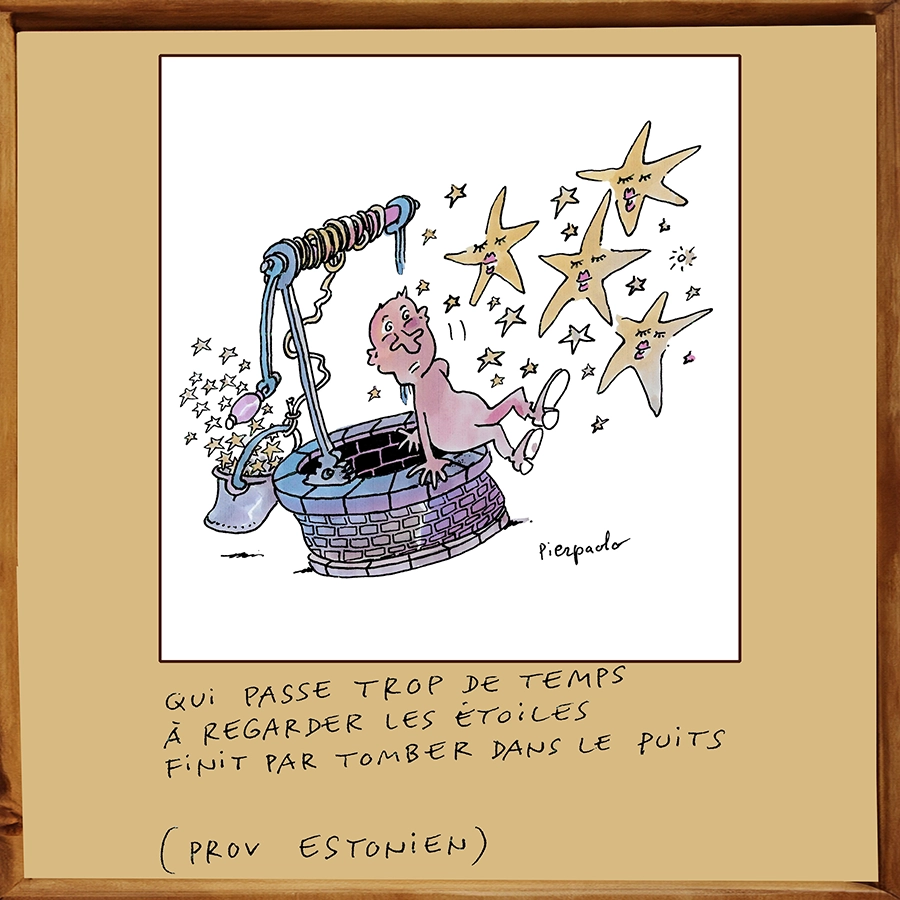

Qui passe trop de temps à regarder les étoiles finit par tomber dans un puits. (proverbe estonien)

Un astrologue un jour se laissa choir

Au fond d’un puits. On lui dit : « Pauvre bête,

Tandis qu’à peine à tes pieds tu peux voir,

Penses-tu lire au-dessus de ta tête ?[1]

Socrate raconte que Thalès, un des Sept Sages de la Grèce, considéré comme le plus ancien philosophe grec, tomba un jour dans un puits pour avoir trop observé la voûte céleste. Une accorte servante, témoin de sa chute, se moqua de lui : soucieux de connaître ce qui est dans le ciel, il ne remarque même pas ce qui est devant lui, sous ses pieds ![2] Cette servante était pleine de bon sens ; elle venait de Thrace, d’après Platon, mais peut-être celui-ci se trompait-il, ne connaissant pas l’Estonie !…

Lassé de s’entendre reprocher le dénuement dans lequel il vivait et prévoyant, grâce à ses connaissances d’astronomie, que la récolte d’olives serait exceptionnelle cette année-là, Thalès s’était d’avance assuré le contrôle de tous les pressoirs à huile de la région de Milet[3], en les louant à bas prix. Le moment venu, il en sous-loua l’utilisation fort cher, prouvant par là même à ses concitoyens qu’il n’était pas un esprit aussi extravagant qu’ils le pensaient et qu’ils seraient bien avisés de l’écouter.

Si Aristote[4] considère Thalès comme le fondateur de la conception philosophique selon laquelle les principes de toutes choses se réduisent aux principes matériels, Socrate estime que le rôle du philosophe n’est pas d’être un homme pratique, mais de pénétrer l’essence des choses, qu’il s’agisse de la nature ou des lois morales régissant la société. Il ne se préoccupe donc que de l’homme et de sa conduite dans la cité, prônant un examen systématique de soi-même, de sa vie et de ses croyances, invitant chacun à trouver en soi le principe par excellence qui doit le guider en toute circonstance : la raison, laquelle réside en cet endroit de l’âme où se trouve la vertu de celle-ci, la sagesse.

Ainsi, au lieu d’étudier la nature physique de l’univers, ce que faisaient les philosophes présocratiques, afin d’y découvrir le premier principe : feu, eau, air, autres éléments ou Esprit, le maître de Platon s’est concentré sur l’homme lui-même : détournant le sens de l’inscription, qui met en garde contre la démesure par l’acceptation des limites de la condition humaine, il l’invite à faire sienne la maxime de sagesse, connais-toi toi-même, gravée sur le fronton du temple d’Apollon à Delphes, et non à chercher à pénétrer les secrets de l’univers et à se meubler l’esprit d’une connaissance encyclopédique de la nature.

Pour reprendre la formule imagée de Cicéron, Socrate, le premier, fit descendre du ciel la philosophie, l’installa dans les villes, l’introduisit même dans les maisons, la forçant de s’interroger sur la vie, les mœurs, les choses bonnes et mauvaises[5]. (jjr)

Philosophes et astronomes sont certes nécessaires, mais ne peuvent constituer qu’une minorité savante dans un monde où, en Europe en tout cas, les puits sont peut-être moins dangereux aujourd’hui que du temps de Thalès ; la route en revanche exige de qui s’apprête à la traverser la plus grande attention ![6]

Remarque. — Au XVIIe siècle, on confond facilement astronome et astrologue ; pourtant le terme d’astronomie (astronomia), qui, tant en grec qu’en latin, désigne l’étude des astres et de leur position, est attesté depuis la seconde moitié du XIIe siècle, tandis que celui d’astrologie (astrologia), soit l’étude des astres, apparaît dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Néanmoins, « que cette étude soit descriptive et scientifique, dans les emplois anciens et classiques d’astrologia, ou qu’elle prétende aboutir à des connaissances et à des prédictions concernant la vie humaine, que l’on suppose être dirigée par les astres ou en relation avec eux, ce second sens prévaut en grec tardif et en bas latin, d’où il passe en français. Ainsi, à l’instar de l’alchimiste, le personnage de l’astrologue, en moyen français, mêle le savoir, l’ésotérisme et le pouvoir divinatoire. » (Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, s.v.). (jjr)

[1] Jean de La Fontaine, Fables II, 13 : L’Astrologue qui se laisse tomber dans un puits. — Notons que cette anecdote, rapportée d’abord dans le Recueil ésopique, puis, après Platon, par Diogène Laërce (1re moitié du IIIe siècle), dans ses Vies et doctrines des philosophes illustres, est devenue au fil du temps un véritable topos (lieu commun) littéraire : avant le fabuliste, Montaigne, pour rester dans le domaine français, la relate dans ses Essais (II, 22).

[2] Cet apologue est emprunté au Théétète de Platon (174a), un dialogue ayant pour objet la nature de la science ; l’auteur le met dans la bouche de Socrate. — La coïncidence ne manque pas de piquant si l’on se rappelle que pour Thalès, l’élément primordial duquel dérivent toutes choses est « l’eau, source de l’humidité, de la vie, de la multiplicité des formes. » (Les Présocratiques, Bibliothèque de la Pléiade, p. 1181).

[3] Importante cité d’Asie Mineure, dans l’actuelle Turquie. — A la fois savant et philosophe, Thalès y serait né vers 635 et mort entre 548 et 545 av. J.-C. Rappelons que, pour les philosophes dits présocratiques, science et philosophie se confondent, dans la mesure où ils s’adonnaient à l’observation de l’Univers (en grec cosmos), élaborant de vastes systèmes, appelés cosmogonies, par lesquels ils tentaient de l’expliquer. Les commencements de la philosophie et de la science sont donc la métaphysique, les mathématiques, l’astronomie, la géographie, l’histoire et la médecine. Quant au terme de philosophie, formé par Pythagore, il signifie effort vers la sagesse.

[4] Dans sa Métaphysique.

[5] Tusculanes, 5, 4.

[6] Deux grands intellectuels français du XXe siècle, Michel Foucault (1926-1984) philosophe de son état, et Roland Barthes (1915-1980), critique littéraire et sémiologue, ont été renversés par un véhicule ; le premier en réchappa, le second, en est mort. A ce propos, mentionnons d’Alain Brossat l’article intitulé Le Philosophe renversé, Ici-et-ailleurs.org. (jjr)