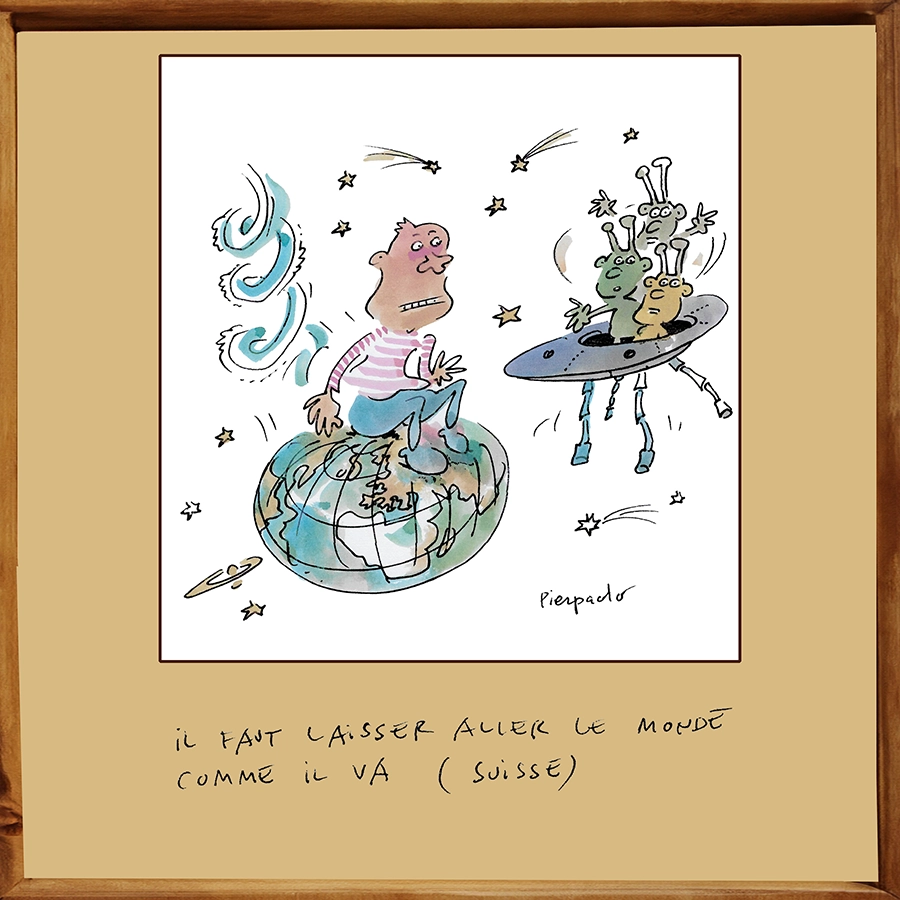

Il faut laisser aller le monde comme il va. (proverbe suisse)

Il faut prendre le temps comme il vient,

Les gens pour ce qu’ils sont,

Et l’argent pour ce qu’il vaut.

Scarpa granda e biccer pien, | Toeur el mond comé el ven. Ce proverbe en dialecte parmesan signifie : « Souliers larges et verre plein, [pour le reste], prenons le monde comme il vient[1]. »

C’est déjà ce que constatait, deux siècles avant notre ère, le poète latin Térence : c’est ça, l’être humain, comporte-toi en conséquence[2], ce qui veut dire qu’il faut prendre les gens comme ils sont, avec leurs mœurs et leurs habitudes. En outre, et bien qu’elle en diffère quelque peu, l’injonction si tu es à Rome, vis conformément à la manière romaine, si tu es ailleurs, vis comme on y vit[3], se rapproche de notre proverbe.

Dans ces conditions, il n’est pas facile de dire d’où provient réellement un proverbe, surtout s’il en existe des équivalents, souvent même mot pour mot, dans à peu près toutes les langues européennes. Aussi ne saurions-nous affirmer qu’il est suisse, même si les Suisses sont probablement parmi les gens les plus réalistes et les plus mesurés qui soient dans leurs attentes.

Cette question ayant finalement peu d’importance, il est, pensons-nous, plus judicieux de s’intéresser au point de vue d’un observateur extérieur ; cela permet de nuancer nombre d’opinions qu’on a sur des usages auxquels on est à ce point habitué que l’on n’imagine même pas qu’aux yeux d’un étranger ils puissent paraître amusants, étonnants, voire ridicules…

Ainsi, l’Orient étant à la mode en France à la fin du XVIIe siècle, on assiste durant les trente années précédant les Lettres persanes de Montesquieu (1689-1755) à l’élaboration « d’un type littéraire, celui de l’observateur oriental, et d’un genre littéraire, celui de la fausse relation à intentions morales et satiriques »[4]. Critiquant hardiment, sous couvert d’orientalisme, la société de son temps, Montesquieu confronte ses visiteurs persans aux mœurs et aux institutions occidentales. Les philosophes du XVIIIe siècle reprendront ce procédé, notamment Voltaire (1694-1778) dans ses Romans et contes, en particulier Micromégas, l’Ingénu et Babouc ou le Monde comme il va.

Dans ce dernier, qui, à l’instar des autres contes philosophiques de l’auteur, est une enquête sur les sociétés, doublée d’une enquête sur les idées, le Scythe Babouc a une vision : il reçoit de l’ange Ituriel la mission d’aller enquêter chez les Perses, dont les folies et les excès ont attiré la colère céleste. Se pose alors la question du châtiment, ou, pis encore, de la destruction de Persépolis, une métaphore de Paris. Afin que Babouc puisse accomplir sa mission avec une impartialité totale, au « discernement qu’il a reçu du ciel, Ituriel ajoute le don d’inspirer la confiance ; marche, regarde, écoute, observe, et ne crains rien : tu seras partout bien reçu. »

Si le prophète d’Israël Jonas[5], chargé par Dieu d’aller prêcher le repentir aux habitants de Ninive[6], fut entendu de ceux-ci, puisque, du roi au dernier d’entre eux, tous prirent le deuil, jeûnèrent et se repentirent[7], Babouc, lui, au terme de sa mission, se contenta de constater que si tout n’est pas bien, tout est passable.

« Ituriel alors résolut de ne pas même songer à corriger Persépolis et de laisser aller le monde comme il va. » (Voltaire)

(mc, jjr).

Esche : Qui veut refaire le monde risque d’y laisser des plumes.

[1] C’est-à-dire tel qu’il est.

[2] Littéralement : c’est ainsi qu’est l’homme, c’est ainsi qu’on lui agrée ; ut homost (= homo est), ita morem geras. Ce vers de Térence (190/185-159 av. J.-C.), passé en proverbe, est tiré de sa comédie intitulée les Adelphes (c.-à–d. les Frères / v. 431), laquelle est en grande partie imitée d’une comédie du poète grec Ménandre (342-292 av. J.-C.), chef de file de la comédie nouvelle. C’est une pièce à thèse, qui vante les principes d’une éducation libérale.

[3] En latin : si fueris Romae, Romano vivito more ; si fueris alibi, vivito sicut ibi. Citation attribuée à saint Ambroise de Milan (330/340-397), répondant à saint Augustin d’Hippone (354-430) qui lui demandait s’il faut jeûner le samedi, comme c’était l’usage à Rome, mais non à Milan (conformément à la tradition des Pères grecs de l’Eglise d’Orient). — La lecture de la Bible, l’influence de saint Ambroise et celle de sa mère, sainte Monique, jouèrent un rôle déterminant dans la conversion à la foi chrétienne de son fils Augustin, maître de rhétorique à Carthage, dans la province romaine d’Afrique (qui correspond en partie à l’actuelle Tunisie).

[4] Paul VERNIÈRE, préface aux Lettres persanes, éd. Garnier Frères, 1960.

[5] Qui vivait au VIIIe siècle av. J.-C. et dont le nom signifie colombe.

[6] L’immense capitale de l’empire assyrien, en Mésopotamie.

[7] C’est ce que relate le livre biblique de Jonas – l’un des douze petits prophètes, comme on les appelle – au chapitre 3, versets 5 à 10. Cet acte de contrition collective, dans l’espérance du pardon divin, entraîna la miséricorde de Dieu, qui renonça à détruire la grande ville païenne.