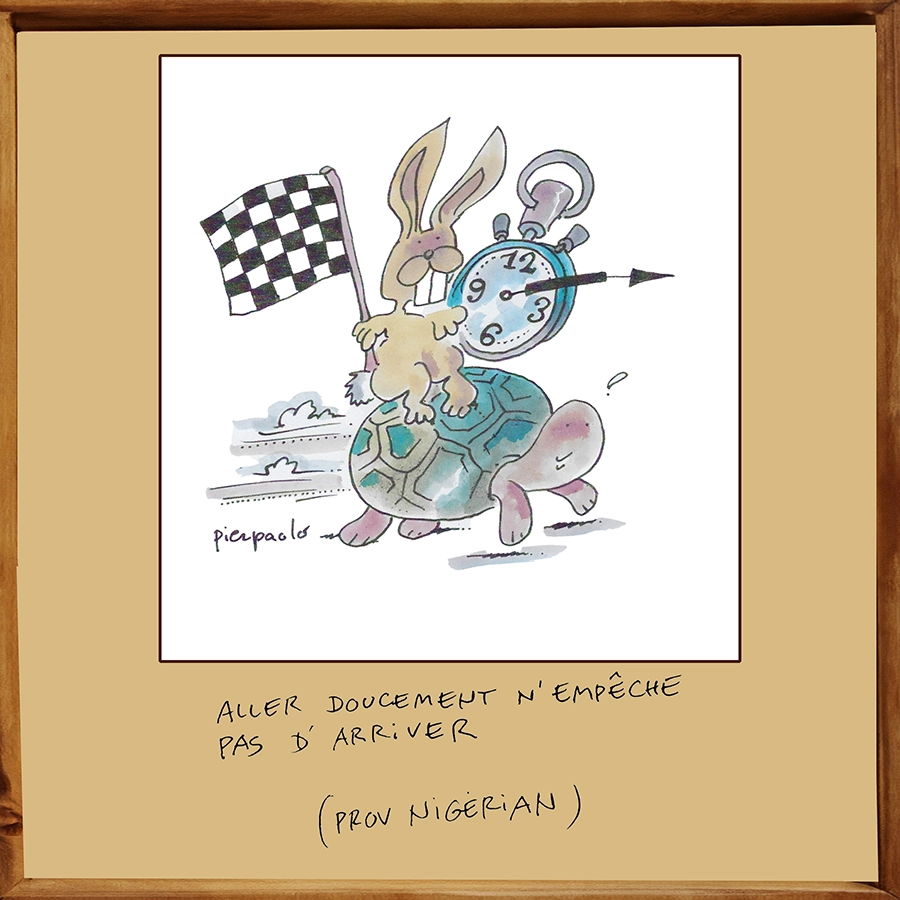

Aller doucement n'empêche pas d'arriver (proverbe nigérian)

Ce proverbe fait écho au proverbe chinois que nous avons vu il y a quelques semaines : « Ne crains pas d’avancer lentement, crains seulement de t’arrêter. »

Mieux vaut avancer lentement et de manière régulière, que rapidement et par à-coups. C’est ainsi que la tortue de l’oncle Rémus[1] devance le lièvre à l’arrivée, car elle part tout de suite et ne s’arrête pas en chemin.

De tout temps les Grecs se sont plus à consigner leur expérience de la vie dans de brefs apologues mettant en scène des animaux qui parlent et orientés vers un enseignement moral[2]. Aussi réunirent-ils de courts récits de ce genre mineur : plus de trois cent cinquante fables en prose sont parvenues jusqu’à nous, que les Grecs attribuaient à Ésope, un esclave affranchi d’origine phrygienne ou lydienne, qui aurait vécu au VIe siècle av. J.-C. et dont très vite s’empara la légende.

Ce genre fut imité à Rome au premier siècle de notre ère par Phèdre, de formation grecque et affranchi de l’empereur Auguste, auteur de cent vingt-trois fables en vers latins.

S’inscrivant dans un genre littéraire ayant brillé également dans l’Inde ancienne et l’antiquité gréco-romaine, Les Fables choisies par M. de La Fontaine (1621-1695), précédées d’une vie d’Esope le Phrygien, se composent de douze livres ; la dixième fable du sixième livre est celle du lièvre et de la tortue, apologue emprunté à Esope, dont nous retenons le titre pour la fable que nous traduisons.

A la fin de celle-ci on trouve la moralité (ou morale), que l’on a longtemps attribuée au copiste byzantin du manuscrit[3], à tort semble-t-il :

Une tortue et un lièvre ne cessaient de se chamailler au sujet de leur vitesse respective. Ils

finirent par fixer la date et le lieu <de la compétition devant les départager>. Le lièvre, rapide de nature, prit la course à la légère : il s’étendit au bord du chemin pour faire la sieste et s’endormit. La tortue, consciente de sa lenteur, ne cessait de forcer l’allure ; elle dépassa le lièvre endormi, franchit la ligne d’arrivée et remporta le prix de la victoire.

La leçon de cette fable est la suivante : nombreux sont les gens doués de nature, mais leur indécision et leur paresse finissent par les perdre ; tout aussi nombreux sont ceux qui ont eu raison de leur nature par la volonté et la ténacité.

Sir Winston Churchill, célèbre pour ses mots d’esprit, aurait dit un jour à son chauffeur : « Allez lentement, je suis pressé. » (mc)

[1]v Conteur fictif de récits afro-américains, histoires animalières et chansons du folklore oral, que l’on entendait dans les plantations de coton du sud des Etats-Unis, l’oncle Remus a donné son nom à une compilation due au journaliste Joel Chandler Harris (1848-1908), qui en publiait les épisodes dans le quotidien The Atlanta Constitution, sous le titre Les Contes de l’oncle Remus. Tout comme Esope et Phèdre, ses antiques prédécesseurs, l’oncle Rémus est un vieil affranchi bonhomme, qui narre ses contes à un jeune garçon blanc anonyme.

[2] On en lit déjà chez les poètes grecs Hésiode (seconde moitié du VIIIe siècle av. J.-C.) et Archiloque (env.700-640 av. J.-C.), ce dernier recourant entre autres à ce genre pour se venger d’ennemis ; comme il s’y compare volontiers à un renard, l’astucieux renard du sage Archiloque devint lui aussi proverbial.

[3] Dont l’un fut Maxime Planude (1260 – env. 1310), « un savant moine de Byzance » (Bertrand Bouvier, in : Mélanges Esther Bréguet, Genève, 1975).